УСПЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Объект культурного наследия «Успенское кладбище – мемориальный парк «Некрополь»

Адрес: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

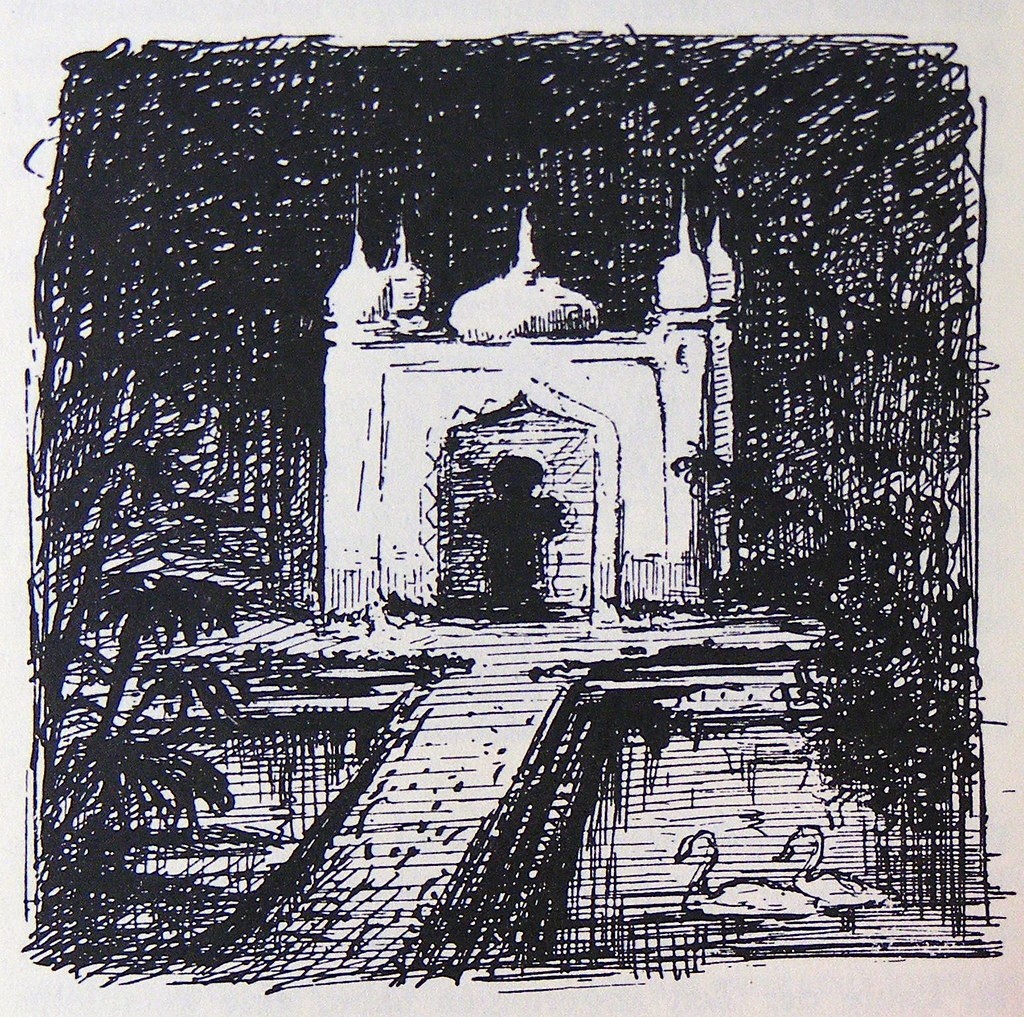

На северной стороне бывшей Ярморочной площади расположилось старое Успенское кладбище с одноименной церковью. Кладбище обрамлено улицами Ползунова, Гражданской, Фадеева и Войтика.

Как сообщают архивные источники, 14 апреля 1847 года наместник Кавказа Воронцов разрешил Ставропольскому мещанскому и купеческому обществу строительство за Тифлисской заставой церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы. До строительства храма кладбище было безымянным.

Сегодня Успенская церковь - единственная в Ставрополе, не подвергшаяся разрушению и действовавшая все годы советской власти. Здесь в полной неприкосновенности сохранился прекрасный иконостас.

На протяжении более чем 100 лет в Успенской церкви отпевали горожан, нашедших приют на Успенском кладбище. Среди них были известные генералы, архитекторы, купцы и общественные деятели. Так, здесь похоронены купцы Ганиловские, Леонидовы, Рудневы, Ртищевы, Алафузовы, Меснянкины, Венециановы, Деревщиковы и другие. Купец I гильдии Иван Ганиловский был городским главой. Он же и был организатором строительства Успенской церкви. Ганиловский похоронен в склепе у южной стены храма.

Последним на кладбище похоронен протоиерей Сергий Нецветаев, умерший в 1996 году. В 90-е годы он служил в Успенском храме.

Здесь же похоронены известные ставропольские архитекторы Григорий Кусков и Петр Никифоров.

Доподлинно известно, что на Успенском кладбище похоронены отец и мать известного ставропольского писателя Ильи Сургучева, и, возможно (этому нет подтверждения), его брат и сестра. Сам писатель часто приходил на могилу отца, находящуюся, по его описанию, в северной части кладбища, недалеко от насыпи железной дороги, огибающей кладбищенскую стену. На могильной плите отца была выбита выпуклая надпись: «Жития его было пятьдесят лет».

На могиле первого собирателя истории губернии - Георгия Прозрителева, основателя Ставропольского краеведческого музея, был поставлен новый гранитный памятник в 1990 году.

На кладбище находится несколько братских могил, среди которых могила «Борцам за установление советской власти от благодарных ставропольчан» 1977 года, «Красноармейцам 4-го Ахтырского Военно-революционного полка, павшим смертью храбрых при освобождении города Ставрополя от белогвардейцев в 1918 году», «Воинам, погибшим в боях за Ставрополь и умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

План самого Успенского кладбища был заказан в 1858 и выполнен в масштабе: в английском дюйме 10 сажен. «Чертил и в натуре на кварталы разбивал помощник Пятигорского уездного землемера Светочиев, при разбивке находился благочинный протоиерей Поспелов».

Вокруг кладбища проходит круговая аллея, в центре обозначена часовня, дорожки ведут к 4 выходам.

В статистико-географическом путеводителе по Ставропольской губернии в 1883 году Иосиф Бентковский писал о том, что было намерение придать кладбищу регулярную планировку и вести учёт захоронений.

Сообщается, что во второй половине XIX века кладбище было одним из самых ухоженных и богатых. По всему кладбищу возвышались величественные гранитные надгробия, фамильные склепы, кованая решётка оград сочеталась с простенькими надгробными плитами и вырубленными из целых монолитов каменными крестами.

Изначально к кладбищу было трудно подобраться, потому что не было полноценной дороги и гражданам губернского города приходилось проводить похоронные обряды в грязи. Как сообщается в «Епархиальной хронике» от 1 сентября 1891 года, «от городских ворот к кладбищу устроено прекрасное шоссе и больше не будет тех затруднений при перенесении покойников, какие встречались прежде».

В начале XX века смотритель кладбища Николай Горбунов и священник Федор Семилуцкий допускали святотатства, хищения камня с оград и могил, вскрывали склепы и продавали камень. Тому есть подтверждение - дело от 23 сентября 1910 года о продаже сторожу католического кладбища Казимиру Якубайтису плиты со склепа за 10 рублей. Комиссия обнаружила ряд разрытых могил, вскрытых склепов, вынутых гробов. В результате священник Семилуцкий вынужден был отказаться от попечительства кладбища.

Когда в 1970 году было объявлено, что на месте Успенского кладбища будет разбит парк для отдыха населения, многие оставшиеся в живых потомки захороненных здесь жителей Ставрополя перезахоронили останки на новом кладбище в северо-западной части города. Так, краеведческий музей перезахоронил останки Григория Праве на Даниловском кладбище.

Надмогильные плиты вывозились на устройство ограды психиатрической больницы и в другие места.

Здесь, на старых могилах, в 1960—1980 годах построены частные жилые дома, проложено шоссе, а на костях усопших расположился детский сад.

Сегодня мемориальный комплекс закрыт для захоронений и считается недействующим, а многие могилы подверглись разрушению от старости и отсутствия ухода.

Источник: «Храм Успения Божией Матери»: протоиерей Павел по благословению Митрополита Ставропольского и Кавказского Гедиона

P.S. Тем не менее, на Успенском кладбище сохранились старинные надгробия XIX в., часть захоронений восстановлена. В 2010 г. Ставропольской городской греческой национально-культурной автономией установлена надгробная плита выдающемуся соотечественнику генерал-майору П. Мачканину, чья печальная судьба описана И.Д. Сургучёвым в очерке «Большевики в Ставрополе».

Жаль, конечно, что восстановленные надгробия не поддерживают и не сохраняют стилистику старого времени и кладбище всё более и более теряет свою индивидуальность.

Интересное сообщение о своём посещении кладбища во время оккупации Ставрополя оставил немецкий писатель Эрнст Юнгер (1895-1998) в книге «Излучения», вышедшей в серии «Дневники ХХ века»:

«Ворошиловск, 30 ноября 1942

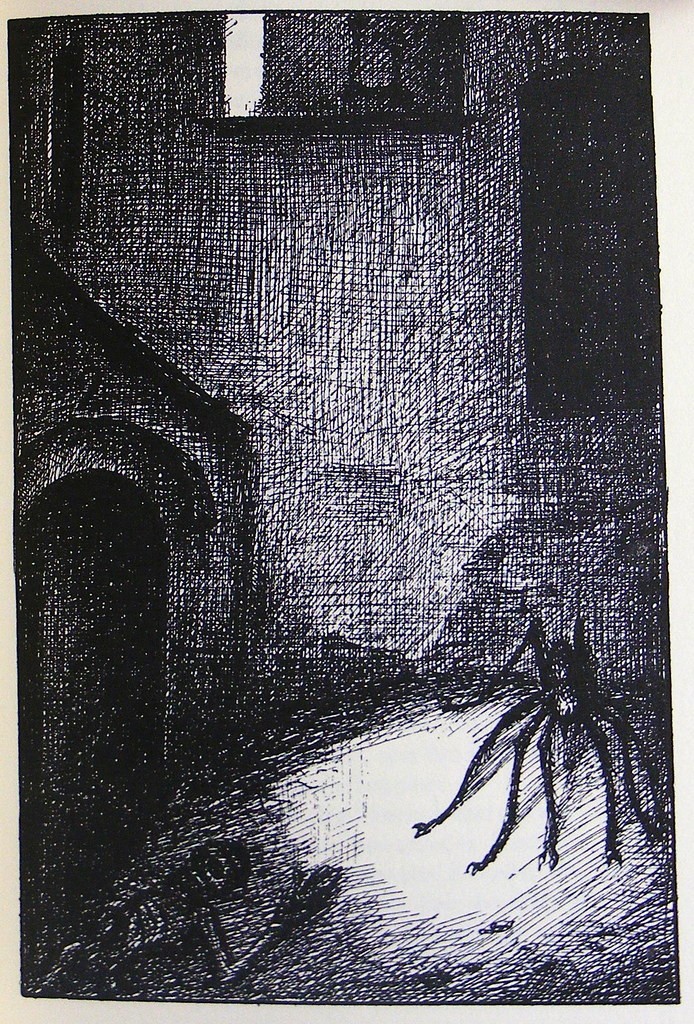

На кладбище, самом заброшенном, какое я когда-либо видел. Оно занимает прямоугольный участок земли; полуобвалившаяся стена окружает его. Заметно отсутствие имен; надписи едва видны как на замшелых плитах, так и на изъеденных непогодой андреевских крестах, вырезанных из мягкого, желто-бурого известняка. На одном я различил слово «Patera», вырезанное греческими буквами, и подумал о Кубине и его городе-мечте Жемчужине, о котором здесь многое напоминало.

На могильных холмиках густо разросся кустарник; чертополох и репейник растут повсюду. Между тем вырыты, по-видимому как попало, новые могилы, не отмеченные ни каменным, ни деревянным надгробием. Только старые кости белеют на разрытом дне. Позвонки, ребра, берцовые кости разбросаны как в головоломке. Я видел также позеленевший детский череп, лежавший на ограде».

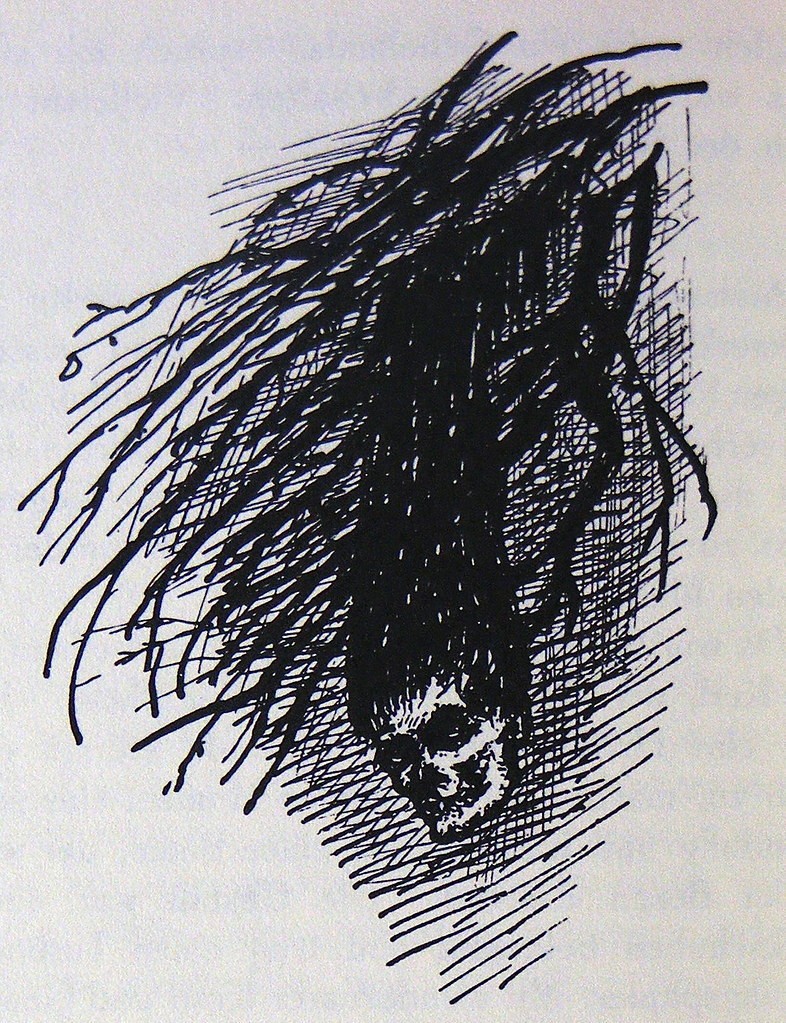

Особого внимания в этих воспоминаниях заслуживают необычные ассоциации с романом «Другая сторона» немецкого автора и художника Альфреда Кубина (1877-1959), мрачная эстетика которого, как движение навстречу, не только наложила отпечаток на восприятие Юнгером Успенского кладбища, но и была усилена и воскрешена синхронизмом видения надписи «Patera», на надгробии. Таким образом мир теней угасающего и загадочного города грёз, созданного Патерой, как бы явил себя во плоти реальности Ставрополя, чьи апокалипсические картины того времени были родственны так же и бессловесному тексту Кубина – его демоническим и вместе с тем завораживающим рисункам.

Ещё одно мистическое свидетельство, связанное как предполагается с Успенским кладбищем, можно прочесть в «Ставропольском хронографе на 2016 год» в очерке ставропольского исследователя и краеведа, кандидата юридических наук, доцента СКФУ Романа Нутрихина, посвящённого Елене Блаватской – религиозному философу пантеистического направления:

«Со ставропольской могилой ее отца произошла загадочная история, благодаря которой связь Елены Блаватской с городом Ставрополем сделалась известной всему миру. Причиной тому послужили спиритические феномены на ферме американских медиумов братьев Эдди в местечке Читтенден (штат Вермонт). После приезда туда Блаватской манифестации приняли совсем уж неожиданный оборот – благодаря ее неординарным способностям, в присутствии множества очевидцев, там стали происходить совершенно невероятные «материализации». Сама она в письме к известному русскому спиритуалисту

Александру Аксакову от 5-го декабря 1874 года сообщала об этом буквально следующее:

«Представьте себе материализованных духов русских служанок, говорящих на родном языке, молодых грузин, курдов, венгерских и итальянских гарибальдийцев и, наконец, моего дядю, русского Председателя Гражданской Палаты в Гродно с Анненским крестом на шее, появляющихся за 6000 лье от нас, в уединенной ферме, затерянной среди гор Вермонта, – при посредстве медиумов – грубых фермеров, говорящих плохо даже на своем родном языке, – и все это ради меня, которую они совсем не знают, при собрании в 40 человек, состоящем из скептиков-репортеров, докторов, духовных лиц, порядочных людей, подобных Олькотту, и других! К довершению же всего в отдельном «темном» сеансе один дух приносит мне медаль моего отца за турецкую войну 1828 года и говорит мне, при всех, следующие слова: «Я приношу вам, Елена Блаватская, знак отличия, полученный вашим отцом за войну 1828 года. Эта медаль получена нами, – посредством влияния вашего дяди, который явился вам этой ночью, – из могилы вашего отца в Ставрополе, и я приношу ее вам как знак памяти от нас, в которых и которым вы верите».

Любопытные подробности этого спиритического сеанса, желающие могут почерпнуть в вышеупомянутом источнике.

Напомним - Елена Петровна Блаватская (1831-1891), урождённая Ган в 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Г. С. Олкоттом и адвокатом У. К. Джаджем основала Теософское общество, она же - автор, снискавшего огромную популярность трактата «Разоблаченная Изида». Её мать Елена Андреевна Ган (1814-1842) – русская писательница XIX века, постоянный автор журнала «Библиотеки для чтения» Осипа Сенковского и журнала «Отечественные записки». О творчестве Елены Ган высоко отзывались Иван Тургенев и Виссарион Белинский. Писала она под псевдонимом "Зенеида Р-ова" (Р-ва - по месту рождения писательницы в местечке Ржищево под Киевом).

Совсем иное, трогательно-лирическое, описание кладбища находим у Ильи Дмитриевича Сургучева (1881-1956) в «Китеже»:

«О, это кладбище провинциального не шумного города, где все могилы известны тебе, как дома на главной улице. Оно к великому дню вычищено, деревья – в цвету, все холмики со вчерашнего дня усыпаны фиалками и ранними тюльпанами. Тихо и призрачно горят огни намогильных лампад и свечей, вставленные в садовые фонарики, – какой мир, какая отрада, какая примиренность со смертью, вера в будущее воскресение, преклоненная голова перед последним всерешающим судом, – печаль и воздыхание и какая мечта о жизни бесконечной! И думаешь: сколько поэтов все-таки прошло по земле! Проснувшиеся озябшие птицы, разговаривая меж собой, как в опере, поют свои диалоги. Тишина. Лежат люди головой к востоку и думаешь: а вдруг там, под землей, происходят вещи, о которых даже и подумать нельзя? А по насыпи, огибая кладбищенскую стену, тихо ползет со станции Кавказской пустой состав товарного поезда и делается невыразимо жаль будничного кондуктора, приютившегося с флажком на последней площадке. Около наших могил поставлена садовая решетчатая скамья: мы сидим на ней вдвоем с матерью. Только что мы катали красное яичко по надгробным плитам, и оно с сухим треском подпрыгивало на выпуклых буквах. Мы одинаково с матерью любим того человека, который зарыт здесь: моего отца. И нам кажется, что это он посылает нам утренний, густой, как масло, воздух, которым дышит благодатная северокавказская черноземная степь. Где-то начинает ворожить солнце и от постепенно прибывающей с востока светлости, из которой скоро сделается свет, кажется, что воздух разжижается и меняет свой запах: начинают оживать и дышать цветы и молодая еще глупая трава, и над нашей головой явно просыпается молодая яблоня, невеста неневестная. Вокруг нас – бесконечное царство Креста, дошедшего сюда с Голгофы, и земля, пропитанная слезами».

И ещё фрагмент из «Губернатора» И.Д. Сургучева:

Чтобы объехать эти подводы, пришлось взять вправо от дороги и сделать крюк почти у кладбища. Когда поворачивали на другую сторону, Свирин наклонился к подводчикам и спросил:

— Что, ребята, везете?

Мужик, рыжий, степенный, в запыленной рубахе, ответил:

— Иконостасы, дяденька! На свечной завод!

Когда подъехали к белой узорчатой ограде, то над воротами, совсем близко, стала видна полукруглая яркая картина с трубящими ангелами и людьми в белых саванах, выходящими из могил. Под картиной была сделана надпись по-славянски, с титлами:

«Грядет час, в он же вси сущие в гробах восстанут и оживут».

Губернатор прочитал эти слова и повторил вслух два последние слова:

— Восстанут и оживут.

На душе потеплело, стало радостнее, более красивым показался город на горе. Захотелось быть ближе к богу, в которого верил в детстве; захотелось сделаться маленьким, ничтожным, отдаться; закрыв глаза, под какое-нибудь покровительство, сильное и большое, — и губернатор, неожиданно для самого себя, перекрестился на кладбищенскую церковь, истовым, староверческим крестом.

Список источников:

- Кубин, А. Другая сторона: фантастический роман / А. Кубин ; пер. с нем. К. Белокуров. - Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2013. — 213 с. – Текст : непосредственный.

- Нутрихин, Р. Ставропольский след в судьбе Елены Петровны Блаватской / Р. Нутрихин. – Текст : непосредственный // Ставропольский хронограф на 2016 год : библиогр. указатель лит-ры / СГКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. – С. 203-214.

- Сургучёв, И.Д. Губернатор : повесть / И.Д. Сургучев. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1983. – 238 с. – Текст : непосредственный.

- Сургучев, И. Д. Китеж : рассказ / И. Д. Сургучев. – Текст : непосредственный // Ставропольский хронограф на 1996 год : библиогр. указатель лит-ры / СГКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. – С. 208–214.

- Храм Успения Божией Матери. – Ставрополь : типография Северо-Кавказского технического университета, 1999. – 112 с. – Текст : непосредственный.

- Юнгер, Э. Излучения (февраль 1941-апрель 1945) / Э. Юнгер. – СПб.: Владимир Даль, 2002. – (Дневники XX века). – Текст : непосредственный.

- Блаватская, Е.П. Разоблаченная Изида : трактат . – URL: https://mysterium.ru/_opendata/elibrary/theosophy/HPB/isis_unveiled/ru/blavatskaya_razoblachennaya_izida.pdf (дата обращения: 10.06.2022). - Режим доступа : Портал Универсального Учения «Откровение Мистерии». - Текст : электронный.

- Бентковский, И.В. Статистико-географический путеводитель по Ставропольской губернии : С прил. дор. карты / И. Бентковский. - Ставрополь : Ставроп. губ. стат. ком., 1883. - 452 с. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003613993 (дата обращения: 23.05.2022). - Режим доступа : Российская государственная библиотека. - Текст : электронный.

- Сургучев, И. Большевики в Ставрополе / И. Сургучев. - Ростов н/Д : А. Попов, 1919. - 32 с. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009196321 https://search.rsl.ru/ru/record/01003613993 (дата обращения: 23.05.2022). - Режим доступа : Российская государственная библиотека. - Текст : электронный.