ДОМ ПОЭТА АЛЕКСЕЯ СЕДУГИНА

Адрес: г. Ставрополь, ул. Московская, 60

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

По сообщению общественно-политического информационного портала Ставропольского края «Губернские ведомости» от 03.12.2005 года часть Ставрополя, от современной гостиницы «Интурист» на юг, в документах начала XIX века именовалась «Мещанским Форштадтом». Мещане (ремесленники) селились на соседних улицах, по правому берегу Желобовки. Здесь возникли 1-я, 2-я и 3-я Желобовские улицы. В постановления горсовета от 25 января 1938 года Желобовские улицы названы Желубовскими и получили наряду с другими улицами Ставрополя новые имена. Любопытно, что на страницах периодической печати конца XIX века Желобовскую улицу именовали Желубянской. Вот цитата из газеты тех времен:

«Кто из ставропольских обывателей наиболее знаком с Архиереевским мостом и Желубянской улицей? Извозчики и дрогали. Первые – потому, что ломают на этих улицах свои экипажи, а вторые – потому, что, увязнув в грязи со своими дрогами, тщетно взывают к прохожим о помощи...».

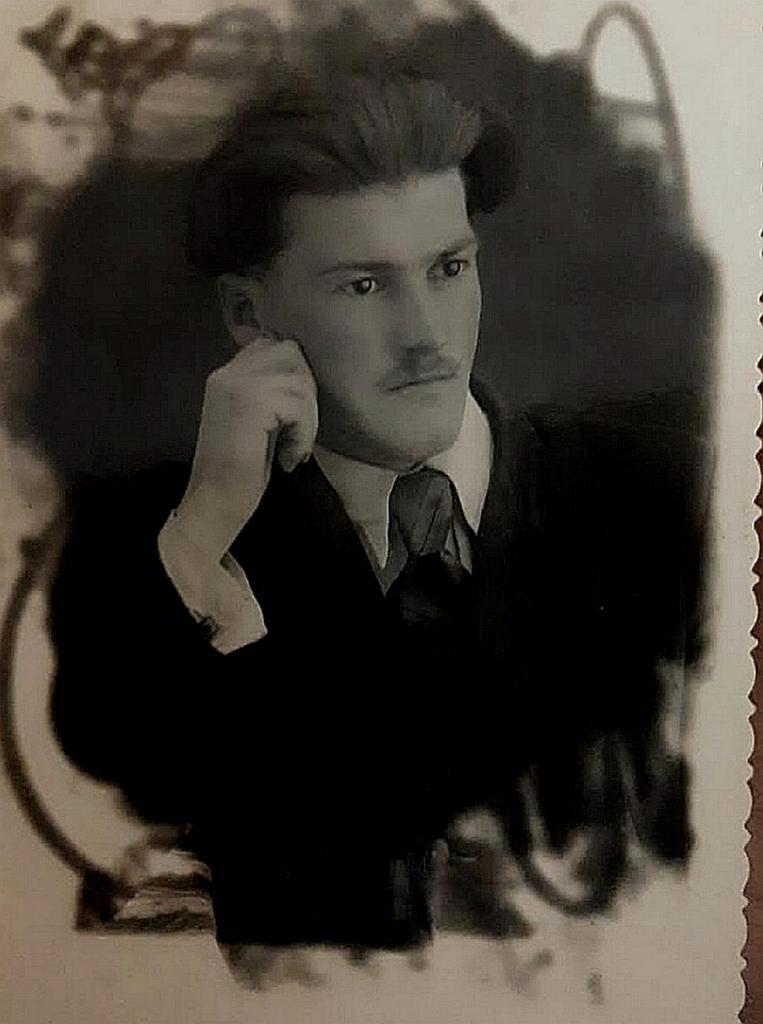

Это строчки о нынешней Московской улице (в те времена – Желубовской, или Желубянской) принадлежат перу талантливого публициста, писателю Коста Хетагурову. Он много лет жил в Ставрополе, не понаслышке знал проблемы города. Великолепно владея русским языком, он привел в публицистической заметке принятое в те времена название улицы. Если жителей Ташлы именовали ташлянцами, то почему жители Желобовки – не желубянцы? Название пошло от слова желоб. В Толковом словаре Владимира Даля (конец XIX века) для этого слова приведено несколько значений. Это и – «речное русло, впадина в виде русла», и «водопроводный желоб из досок». «Впадина на местности», как далее пишет автор статьи В. Ивановский, здесь налицо – стоит посмотреть в начале Московской улицы на северо-восток, в сторону железнодорожного вокзала. Однако и второй вариант происхождения названий Желобовских улиц тоже имеет право на существование. Строители Ставропольской крепости первоначально пользовались водой из источников у юго-западных ее стен – здесь были устроены деревянные желоба, где брали воду для питья, хозяйственных нужд и водопоя скота. Сток воды от желобов, устроенных у одного из источников, шел по тем местам, где со временем сформировалась южная сторона главной улицы города. Речная долина хорошо видна на местности. Пруд в парке у Дома Командующего (стадион «Динамо») получал воду из другого источника, который питал последовательно пруды Бабиной рощи (в парке Центральном долина тоже выражена на местности) и пивоваренного завода. Отсюда вода устремлялась на восток через Архиерейское подворье, где тоже был устроен пруд. Только с Архиерейского моста, который протянулся между современными улицами Ипатова (Мещанская) и Московской (Желобовская), на восток открывается глубокое ущелье реки Желобовки. Летом ущелья не видно из-за листвы деревьев, растущих внизу, под мостом. Слева, в нижней части улицы Дзержинского, в овраг падает поток воды первой Желобовки, спрятанной ныне в закрытые коллекторы. Архиерейский мост (его еще именовали Кузнечным), о котором писал Хетагуров, сохранился до наших дней. Однако с западной стороны город застроен так плотно, что следов речной долины здесь уже не найти. Здесь в 30-е годы, на нынешней улице Московской, в традиционном для дореволюционной застройки доме, жил поэт Алексей Дмитриевич Седугин (1922-1955). Отсюда он пошёл в школу № 3.

Вера Владимировна Пономарева, внучка поэта, по крупинкам собирающая его историю, освободившая имя Алексея Дмитриевича от незаслуженного забвения, рассказывает, что в период оккупации Ставрополя, во время Великой Отечественной войны, дом был отобран под жильё немецкого офицера. Поэт с семьёй ютился в сарайчике вместе с козой, где написал лирическую поэму «Город степных ветров». Так случилось, что немецкий офицер, расквартированный в доме, спас Алексея Дмитриевича от верной погибели, когда его схватили на улице и, из-за вьющихся волос, хотели расстрелять как еврея. Соседи побежали в часть, где служил немец, прося его помощи и заступничества. Но доброе дело одного не может исправить то, что сделала жестокая война с жителями Ставрополя. Стихи Алексея Дмитриевича Седугина – живое свидетельство тяжелых страниц истории нашего города. Грозными, пропитанными кровью образами, он, очевидец, в совершенстве владеющий словом, показывает ужас войны и хаос разрушения. Это свидетельство также ценно, как рисунки художника Владимира Григорьевича Кленова того же периода:

«Свистят осколки. Статуи по парку

Повалены воздушною волной.

Убита девочка, и кровью жаркой

Залит висок. Пропитан кровью зной.

Горят дома, на улицах воронки.

До тла разрушен наш любимый кров.

Лежит убитый у крыльца мальчонка,

На личике запекшаяся кровь

Разбросаны игрушки…

– Миша! Миша!

Склонилась мать, лицо её в слезах.

– Вставай сынок! Вставай скорее,

слышишь?

Склонилась мать, безумие в глазах…»

Сам поэт пережил войну, но ушёл совсем молодым, в опасном возрасте Христа. В «Божественной комедии» 35-летний Данте Алигьери писал, что начинает путь по аду, раю и чистилищу, только-только пройдя половину жизни и достигнув возраста Иисуса. Так в реальности случилось с Алексеем Дмитриевичем Седугиным.

В четверг, 10 ноября 1955 года, в газете «Советская Черкесия» был опубликован некролог поэту:

«9 ноября с. г. скоропостижно скончался поэт-переводчик Алексей Дмитриевич Седугин.

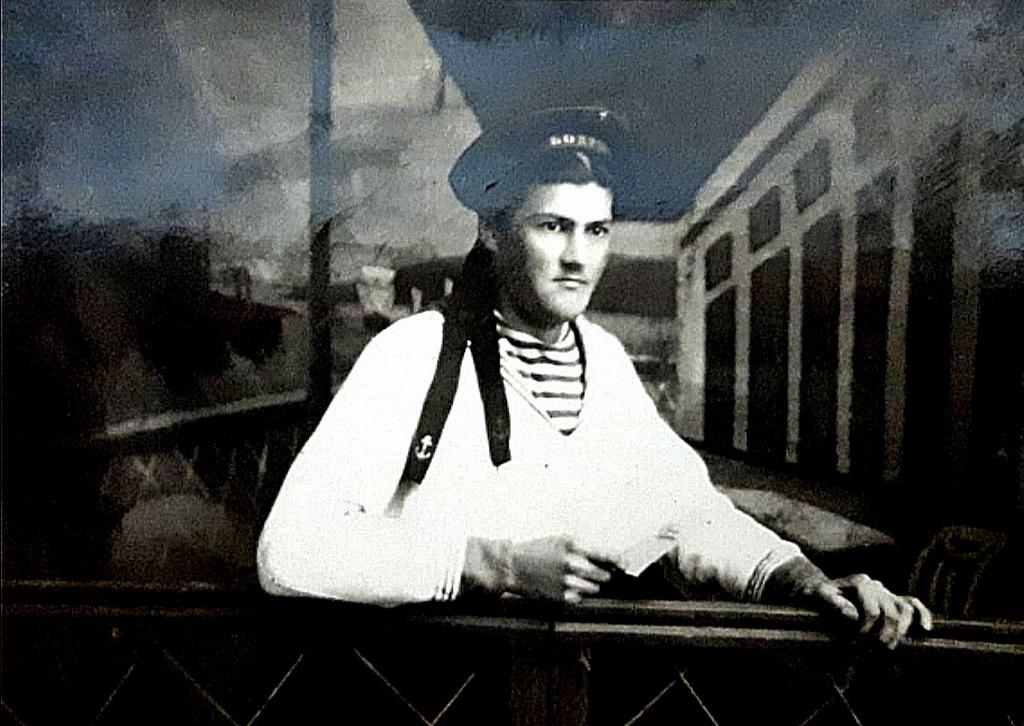

A. Д. Седугин родился в 1922 году в селе Дивном, Ставропольского края, в семье служащего. Трудовую деятельность начал в 1944 году в качестве литературного работника газеты «Ставропольская правда». C 1945 года – он студент Ставропольского педагогического института, затем становится организатором корреспондентской сети краевого комитета радиоинформации.

B 1951 году А. Д. Седугин уезжает на Черные земли, где ему поручается работа директора Дома культуры в селе Красный Камышанник.

C 1952 года А. Д. Седугин живет в Черкесске, где работает редактором последних известий редакции радиоинформации, одновременно учится в литературном институте Союза писателей СССР имени Горького. Последние месяцы своей жизни он полностью отдается работе над переводами литературных произведений с языков коренных национальностей Черкесии.

Память об Алексее Дмитриевиче Седугине сохранится в наших сердцах». И подпись «Группа товарищей».

Один из этих верных товарищей – Хусин Ханахович Гашоков (1913-1983), известный поэт Карачаево-Черкессии, чьи стихи мы знаем в переводе Алексея Дмитриевича Седугина. После смерти поэта он приезжал в этот дом и подписал в дар отцу скоропостижно скончавшегося поэта – Дмитрию Степановичу Седугину – книгу, в память о товарище по перу.

P.S. Из архивной выписки Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) можно почерпнуть следующие сведения:

«В личном деле Седугина А.Д. в качестве студента кафедры литературного мастерства Литературного института им. А.М. Горького (заочное отделение) имеются следующие биографические сведения. Седугин Алексей Дмитриевич родился 2 февраля 1922 г. в с. Дивное Апанасенковского района Ставропольского края в семье служащего. Отец – Дмитрий Степанович Седугин, красный партизан, участник партизанского движения в Ставропольском крае в период Гражданской войны, мать – домохозяйка. В 1931-1941 гг. учился в средней школе в Ставрополе, в 1941 г. поступил в Ставропольский государственный педагогический институт (СГПИ), не окончил его в связи с началом самостоятельной литературной работы. В феврале 1942 г. поступил на агрономический факультет Ставропольского государственного сельскохозяйственного института, где учился до начала немецко-фашистской оккупации Ставропольского края. С февраля 1943 г. – на литературном факультете СГПИ. В дальнейшем работал литературным сотрудником и корреспондентом в различных краевых изданиях: «Ставропольская правда» (1944-1945), «Комсомольская правда в Ставропольском крае» (март - май 1946), «Сталинская стройка» (июнь 1946 - декабрь 1947 гг., с перерывами). С декабря 1947 по июнь 1948 гг. – заведующий корреспондентской сетью Ставропольского краевого радиокомитета. С 1939 г. печатался как поэт в краевых и центральных газетах, в 1942 г. принимал участие в издании сборника военных стихов «За Родину», в 1944 г. в Ставропольском краевом книгоиздательстве вышел сборник стихов А.Д. Седугина «Город степных ветров». А в 1946 г. в том же издательстве – сборник стихов «В краю любимом». Осенью 1948 г. сдал экзамены для поступления в Литературный институт им. А.М. Горького, но в связи с острым ухудшением здоровья ходатайствовал о переводе на заочное обучение. Повторно зачислен в Литературный институт им. А.М. Горького по конкурсу в порядке перевода в сентябре 1953 г. Проживал на момент поступления в г. Черкесске Ставропольского края, успешно занимался переводами на черкесских поэтов. Основание: ф. 632. оп. 1. ед. xр. 4541. 4542».

Более подробно узнать о биографии и творчестве поэта можно обратившись к электронному ресурсу, созданному ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой» к 100-летию поэта.

Предлагаем вашему вниманию его немеркнущие строки:

РОДИНА ЗОВЕТ!

Небо голубое,

Запах травный

И разлив малиновых полей –

Это наше все –

Великой, Славной

РОДИНЫ немеркнущей моей.

Речь наркома

Принесло нам радио.

Приговор захватчикам суров, –

Знаем мы,

Что наше дело правое –

Защищать Отчизну от врагов.

И спешат

На дальние заставы,

На границу РОДИНЫ моей,

Красные военные составы,

Эскадрилли лётных кораблей.

Ты идешь

В защитной гимнастерке,

Друг мой и товарищ

Дорогой,

Защищать любимые пригорки,

Синь, сверкающую над рекой.

Ты уходишь,

Близкий и знакомый,

Защищать Отчизны рубежи.

Всех в поход,

Народный и суровый,

РОДИНА великая зовет.

И ещё:

ЗЕМЛЯ

Мы на фронт уходили под грохот орудий.

Мы не брали землицы с собой в узелки.

Потому, что земля нам родная повсюду,

Потому, что поля нам повсюду близки.

Мы в тебя зарывались под вражьим обстрелом,

Полыхали в ночах голубые поля.

Мы на бои выходили, чтоб ты не старела,

Молодая вовеки земля.

Мы мужали в сраженьях, мы рвались в атаки,

Мы стремились вперед и вперед,

Чтоб тебя не топтали немецкие танки,

Чтоб сиял над тобой небосвод.

К долгожданной победе мы вышли с боями.

Зашумели весной наливные поля.

Мы приникли сухими от жажды губами,

Мы целуем тебя, дорогая земля!

Список источников:

- Седугин, А. Город степных ветров / А. Седугин. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1994. – 21 с. – Текст : непосредственный.

- Седугин, А. Земля : стих. / А. Седугин. – Текст : непосредственный // Ставропольский альманах : орган Ставропольского краевого отделения Союза советских писателей / ред. К. Черный. – Ставрополь : Крайиздат, 1946. – вып. 1.

- Седугин, А. Родина зовет : стих. / А. Седугин. – Текст : непосредственный // Мол. ленинец. – 1941. – 26 июня.

- Ивановский, В. Где эта улица? / В. Ивановский. – Текст : электронный // Ставроп. ведомости. – 2005. – 3 дек. - URL: http://st-vedomosti.ru/articles/2005/12/03/где-эта-улица (дата обращения: 20.09.2022)

- Седугин Алексей Дмитриевич. – Текст : электронный // Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой : сайт. - URL: https://молодежка26.рф/sedugin-aleksej-dmitrievich (дата обращения: 20.09.2022)

- РГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Ед. xр. 4541. 4542.