ДОМ ЛЕРМОНТОВА-ДИННИКА (ДОМ ЩЕРБИНИНА)

Объект культурного наследия «Дом Щербинина, в котором располагались помещения Ставропольского военного госпиталя», начало XIX века.

Адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 181, литеры А, а1, а3

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2016 году дом на Дзержинского 181-183 был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения и установлен вид указанного объекта культурного наследия – памятник.

Дом одноэтажный, деревянный и оштукатуренный, в восемь окон по фасаду, первоначально в семь окон с верандой с задней стороны. Внутри усадебного места были прочие хозяйственные постройки, флигель, а далее по склону располагался большой фруктовый сад. Здесь же выходил подземный ключ – родник.

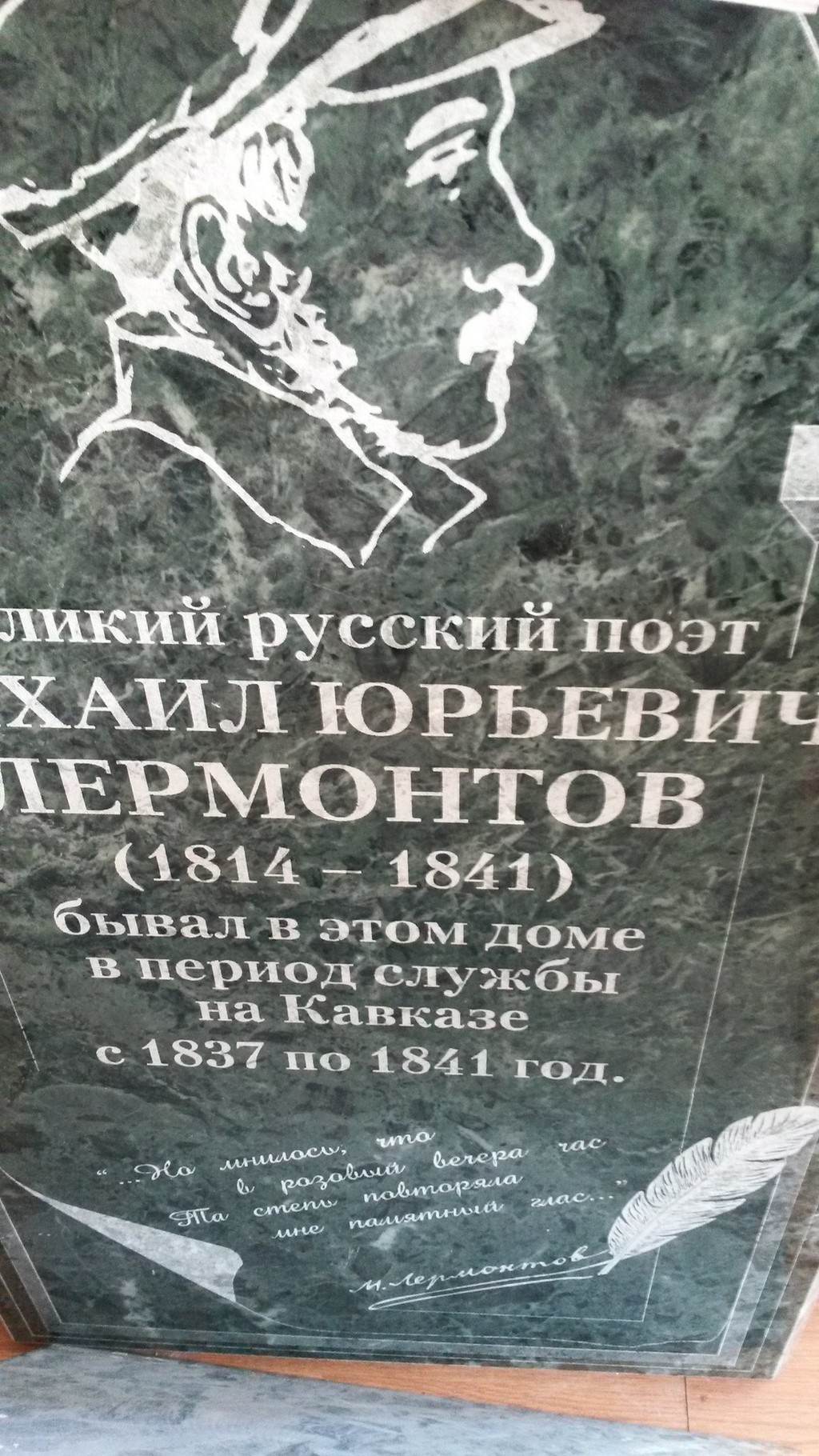

Среди первых построек Воробьевки – верхней части нынешней ул. Дзержинского, под номером 181-183 находился дом Щербины (Щербинина). По данным ГАСК это было отделение госпиталя №1 для офицерских чинов. В 1837 г. с 12 мая в связи с обострившимся ревматизмом поэт был освидетельствован доктором Шлиттером в приводном покое. Данное отделение Ставропольского военного госпиталя находилось в доме майорши А.М. Похвисневой. Возможно это – Булкина 13А, дом, находящийся под охраной государства. 13 мая Лермонтов был помещен в лечебное отделение госпиталя и через неделю переведен в пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами. Выздоравливающее отделение для офицеров №1 поначалу было в доме Щербинина. Михаил Юрьевич, будучи в Ставрополе в 1840 и 1841 гг. проездом на Кавказ, мог встречаться с офицерами и декабристами, квартировавшими именно в этом доме на Воробьевской улице под номером 649 в списке домов на 1840 год. По предположению краеведа Г.А. Беликова здесь проживал граф Карл Ламберг, Столыпин (Монго), Сергей Трубецкой, в том числе, и М. Ю. Лермонтов.

По материалам ГАСКа дом первоначально принадлежал Михаилу Егоровичу Беседину. Позже, в 1830-х годах хозяином дома стал коллежский советник Дмитрий Власович Щербина (Щербинин). Здесь располагалось отделение госпиталя №1 для выздоравливающих обер-офицеров, которое в 1837 году предположительно жил или посещал поэт М.Ю. Лермонтов.

Во дворе дома 187 и стоял лермонтовский дуб с мемориальной табличкой: «Этому редкому памятнику живой природы более 700 лет. По преданию М.Ю. Лермонтов в дни пребывания в Ставрополе отдыхал здесь, любуясь живописными видами долины реки Ташлы. Дуб объявлен заповедным и находится под государственной охраной». Дерево стало знаменитым, получив популярное название «лермонтовский дуб». Старожилы утверждают, что в стволе было закреплено металлическое кольцо, к которому Лермонтов привязывал своего великолепного скакуна. Возможно, под влиянием этого зеленого гиганта поэт внес поправку в строчку стихотворения «Листок»: «Зеленый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился, жестокою бурей гонимый…», исправив слово «зеленый» на слово «дубовый». Датируется стихотворение 1841 годом. Следующим по хронологии был написан романс «Выхожу один я на дорогу», где также упоминается этот дуб: «Надо мной чтоб, вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Именно от дуба в долину Ташлы в 1970-е гг. власти города намеревались провести канатную дорогу. В октябре 1914 года, к столетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, решением Ставропольской городской Думы 1-я Воробьевская улица была переименована в Лермонтовскую. В 1927 году, к 150-летию устройства города Ставрополя, по инициативе Г. Н. Прозрителева и городских властей на «Домике Лермонтова» в Ставрополе была установлена памятная доска: «В этом доме в 1840-1841 годах жил наш незабвенный поэт и великий гражданин России – Михаил Юрьевич Лермонтов».

В 1860-е годы дом перешел во владение семьи известного натуралиста-кавказоведа Н.Я. Динника. Глава семейства Яков Григорьевич Динник – дворянин, коллежский регистратор, служащий казенной палаты государственных имуществ, с 1837 г. – начальник стола квартирной комиссии Общественного управления Кавказской области. Табель домов и дворовых мест в губернском г. Ставрополе за 1881 г. свидетельствует о том, что ему принадлежали домовладения под номером 19 и 20 по улице Воробьевской. На карте г. Ставрополя за 1900 год, где обозначены номера домов, это соответствует современным зданиям 181-183 и 187 по ул. Дзержинского. Место под номером 185 всегда было пустопорожним.

Старший сын Николай Яковлевич окончил МГУ, стал кандидат естественных наук, работал в Ольгинской и Александровской гимназии и в Казачьем юнкерском училище. Был вхож во все леса Великокняжеской охоты. Исследовал Кавказ в течение 35 лет. Его заслужено называли кавказским Брэмом. Он был членом Московского общества испытателей природы, Русского горного общества, Крымско-Кавказского горного клуба, общества по изучению Кавказа. За труды по кавказоведению Кавказское отделение Русского географического общества наградило его золотой медалью. Около трех десятков статей Н. Я. Динник посвятил Кавказу, путешествуя в высокогорьях и непроходимых лесах, наблюдал за жизнью животных, собирал ценнейший гербарий. Именем Динника назван пик хребта Абишира-Ахуба на Кавказе, тур, кавказская серна, восточно-кавказская ласка, предкавказский земляной зайчик, гадюка, камнеломка. Он бывал и в Закаспийской области – Туркестане на границе с Персией. Итогом его путешествий явились интереснейшие книги, где он описывает не только местность, животных и растения, но быт и обычаи народов, проводя и этнографические наблюдения. Более 60 книг, статей, заметок он написал за эти годы. Он был помощником Г.К. Праве в организации естественноисторического отдела музея, в котором зоологическая коллекция носила имя Динника. Отмечая большой вклад Динника в науку, изучение родного края, активное участие в жизни Ставрополья городская дума приняла решение о присвоении ему звания «Почетный гражданин города Ставрополя». В настоящее время на аллее почетных граждан в его честь установлен пилон.

Лермонтовский домик, который позже принадлежал знаменитому ученому Н.Я. Диннику – Брэму Кавказа, необходимо сохранить для истории города и России.

Автор: Вера Геннадьевна Данилевич, заведующий отделом природы Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, канд. биол. наук

P.S. Связь с литературой прекрасно описана Верой Геннадьевной Данилевич.

Ранее данная локация называлась: объект культурного наследия «Дом Щербаковых, в котором в 1840-1841 годах останавливался М.Ю. Лермонтов, первая половина XIX века».

Список источников:

- Беликов, Г. А. Усадьба на Воробьевке / Г.А. Беликов. – Текст : непосредственный // Облик старого Ставрополя. Книга II / Г. А. Беликов, С. Н. Савенко. – Ставрополь : Снег, 2007. – С. 308–312.

- Болотникова, С. Замёрз в ледяной воде? Как Лермонтов оказался в Ставрополе и где поселился / С. Болотникова. – Текст : непосредственный // АиФ. – 2022. – 25 мая

- Данилевич, В.Г. Сохраняя память : видеоэкскурсия / В.Г. Данилевич. – Текст : электронный // Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. – URL: https://stavmuseum.ru/news/?ELEMENT_ID=34313 (дата обращения: 30.08.2022).

- Динник Николай Яковлевич (1847-1917) // Почетные граждане города Ставрополя : биобилигр. указ. / Муниципальное учреждение «Ставропольская централизованная библиотечная система». – Текст : непосредственный. – Ставрополь : Студия Графики, 2009. – С. 58-63.

- Кравченко, В.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов в Ставрополе / В.Н. Кравченко. – Ставрополь : ЮРКИТ, 2004. – 96 с. – Текст : непосредственный.

- Кравченко, В.Н. Мы странствовали с ним в горах Востока / В.Н. Кравченко. – Ставрополь: ЮРКИТ, 2009. – 144 с. – Текст : непосредственный.

- Лермонтов, М.Ю. Избранное / М.Ю. Лермонтов. – Смоленск : Русич, 2008. – 640 с. – Текст : непосредственный.

- Лермонтовская энциклопедия / Ин-т рус. лит. АН СССР. – М. : Сов. энц-я, 1981. – 784 с. – Текст : непосредственный.

- Марченко, А.М. С подорожной по казенной надобности : Лермонтов : роман в документах и письмах / А.М. Марченко. – М. : Книга, 1984. – 328 с. : ил. – (Писатели о писателях). – Текст : непосредственный.

- Метёлкина, О. «Лермонтовский дом» в Ставрополе связан с судьбами выдающихся россиян / О. Метелкина. – Текст : непосредственный // Веч. Ставрополь. – 2022. – 19 апр.

- Метелкина, О. Мы можем потерять Лермонтовский Ставрополь / О. Метелкина. – Текст : непосредственный // Веч. Ставрополь. – 2014. – 8 сент.

- Польская, Е.Б. Лермонтовский Ставрополь / Е.Б. Польская, Л.Н. Польский. – Текст : непосредственный // Лермонтовский текст : Ставропольские исследователи о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтиова : Антология / под ред. проф. В.А. Шаповалова, проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь : изд-во СГУ, 2004. – С. 478-486.

- Тургенев, И. Отцы и дети : роман / И. Тургенев. – М. : ЭКСМО, 2022. – 352 с. – Текст : непосредственный.

- Тынянов, Ю.Н. Кюхля : роман о Кюхельбекере / Ю.Н. Тынянов. – М.: Правда, 1981. – 558 с. – Текст : непосредственный.

- Трубецкой, С.П. Записки князя С.П. Трубецкого / С.П. Трубецкий. - Санкт-Петербург : изд. его дочерей, 1906 (обл. 1907). – 210 с. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003739628 (дата обращения: 02.06.2022). - Режим доступа : Российская государственная библиотека. - Текст : электронный.

- Соллогуб, В.А. Большой свет / В.А. Соллогуб. - Текст : электронный // Сочинения графа В.А. Соллогуба Т. 1. – СПб. : А. Смирдин (сын), 1855-1856. – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003572809 (дата обращения: 02.06.2022). - Режим доступа : Российская государственная библиотека.

- Щербаков, А. Император Александр II на Кавказе в 1861 году / А. Щербаков - Текст : электронный // Русская старина. - 1883. - Т. XL. - С. 381. – URL: https://runivers.ru/lib/book4646/199583/ (дата обращения: 02.06.2022). - Режим доступа : Руниверс