РТИЩЕВА ДАЧА

Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Историко-культурная и природно-заповедная территория «Ртищева дача», середина XIX века, IV тыс. до н.э. Старинный парк, середина XIX века. Городище со слоями энеолита, раннего железного века и средневековья, IV тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.»

Адрес: г. Ставрополь, Октябрьский район

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Сохранившийся участок Черного леса на северном склоне балки р. Ташлы, к востоку от Флоринского переулка (ныне ул. Кавалерийская), был дарован императором Александром I ставропольскому генерал-губернатору Георгию Арсентьевичу Эммануэлю. Жители города стали называть этот живописный природный уголок Эммануэльевской дачей. Это место посещал во время своего приезда в Ставрополь в 1829 году А.С.Пушкин. Об этом мы можем узнать от краеведа И. Кувшинского («Северный Кавказ» № 63, 1899г.). Вот что он пишет: «...Пушкин долго любовался видом окрестностей горы, где сейчас Казанский кафедральный собор, спустился в Подгорную, добрался до местности, именуемой Флоринским переездом. Сопровождавший его солдат, когда оба спустились к Ташле, заметил, что тут опасно оставаться. Но Пушкин не обратил внимания на предосторожности и немало пробыл в лесу, в котором тогда _высились лесные гиганты».

После выхода Эммануэля в отставку в 30-х годах XIX века дача перешла в собственность сразу нескольких хозяев, одним из которых был купец Волобуев, чья водяная мельница с живописным оврагом, вдохновила в 1837 году другого классика золотого века русской поэзии - Михаила Лермонтова, виртуозно владеющего не только пером, но и кистью, запечатлеть, взволновавший его пейзаж. Оригинал его рисунка «Волобуевская мельница» хранится в Художественной галерее Перми, однако копию можно посмотреть в краевом музее изобразительных искусств.

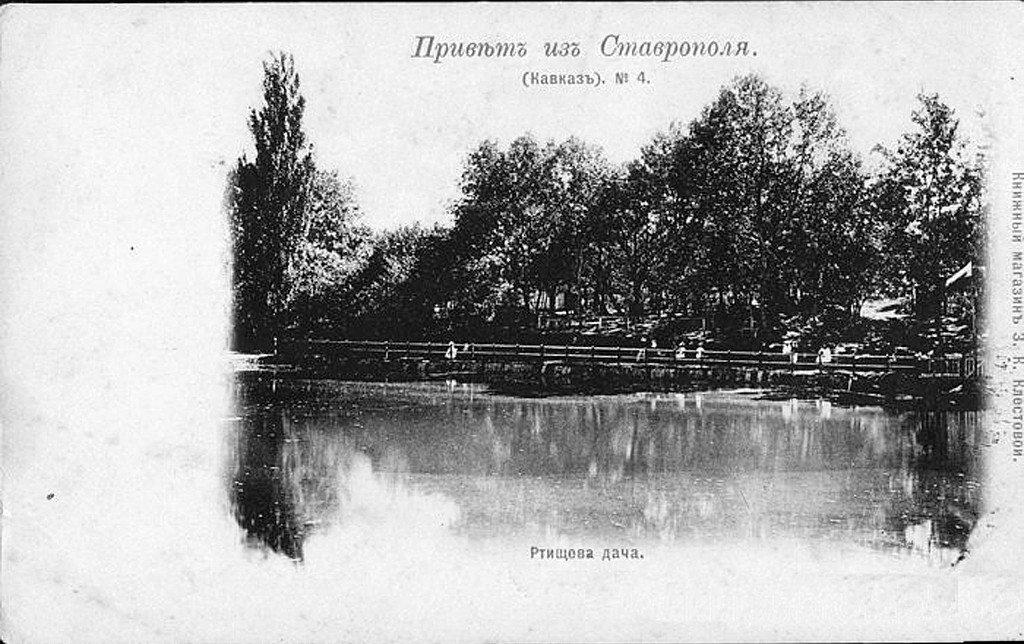

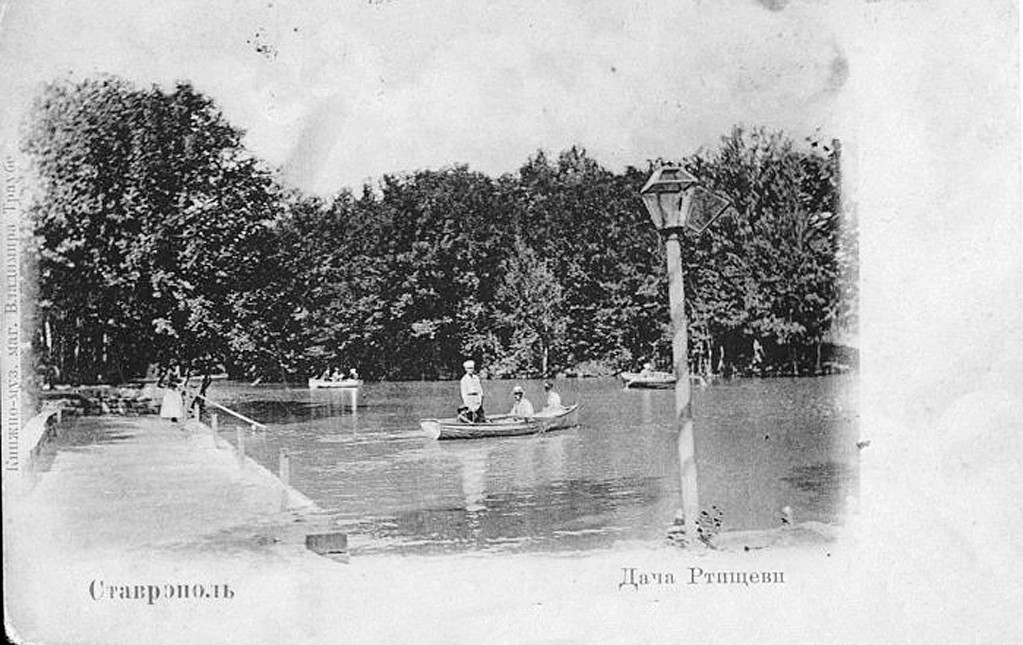

Много позже вся территория бывшей Эммнуэлевской дачи, за исключением волобуевского участка перешла во владение известного предпринимателя Владимира Васильевича Траубе, который в свою очередь в 1891 году, продал свою дачу на Ташле «с главной аллеей в 400 сажень, двумя прудами, садом, виноградником и малинником, лесом и хорошим родником Ртищеву Ивану Семеновичу за 5 500 рублей серебром», о чём свидетельствует сохранившийся архивный документ. В 1897 году через бывшую Эммануэлевскую дачу прошло полотно железной дороги, разрезавшее её пополам. Тогда же западный участок дачи Ртищев продал князю Давлет-Гирею Бибердову. На оставшейся части дачного массива Иван Ртищев устроил платную рощу для отдыха горожан. Он благоустроил один из прудов, создав на нём лодочную станцию и место для купания. Каптажировал рождавшийся здесь родник в виде романтического грота.

Источник: Беликов, Г. А. Облик старого Ставрополя. Книга II [Текст] / Г. А. Беликов, С. Н. Савенко. – Ставрополь : Снег, 2007. – С. 426–427.

Далее мнения об описываемом участке сильно разнятся. Наш замечательный краевед Герман Беликов, без изысканий которого, данный бы проект не удался, доставляет много удовольствия натурам эстетически развитым, тоскующим по уходящим временам, своим выразительным описанием красот Ртищевой дачи: «Как вспоминали современники, в субботние и праздничные дни к Ртищевой даче тянулись горожане, захватив с собой коврики для лежания на зелёных лужайках, различную снедь. Взрослые, как повелось, вели здесь свои разговоры, греясь под лучами солнца, купаясь в водоёме, дети резвились, в специально устроенных песочницах, на маленьких и больших качелях. Были в парке «гигантские шаги», музыкальный грот и другое. Здесь же работал разъездной буфет с бамбуковыми столами и креслами. К вечеру роща пустела, не оставалось ничего напоминающего о пребывании здесь людей. Люди убирали за собой, складывая мусор в специально устроенные контейнеры. Попасть в рощу, как и вернуться из неё в город, можно было на извозчиках, для чего были оборудованы и действовали «извозные станции». В зимнее время купец Алафузов выбирал из ртищевского пруда лёд, шедший на продажу».

Разглядывая прелестные старые фото Ртищевой дачи, очень хочется в это верить.

Однако в одном из очерков великого осетинского поэта Коста Хетегурова, опубликованных в № 56 от 14 июля 1896 года газеты «Северный Кавказ», во время его пребывания в Ставрополе можно прочесть совсем иную информацию:

«Куда же деваться? На дачи Павлова и Ртищева… Попробуйте… На первой непременно натолкнетесь на пьяную компанию, на второй непременно самому надо быть пьяным, чтобы не видеть той возмутительной грязи, какую вы встретите там. Пруд запущен, лодки допотопные, дорожки никогда не чистятся… Столы… Скамейки… Боже, что это за «мебель»! А кегельбан, а «шары»… Ко всей этой обстановке вам подают донельзя грязный самовар и такую же посуду. Ни прислуги сколько-нибудь сносной, ни скатерти, ни салфеток… Трудно поверить - в «заведении» нет даже полотенца для чайной посуды!» Источник: Штайн К. Э. Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. В. А. Шаповалова, К. Э. Штайн. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. — Т. 2. – С. 731.

Один из авторов текстов о Ртищевой даче считает, вышеприведённый мной отрывок, относящимся к той поре, когда дача была фактически бесхозной, будучи собственностью города, и что, именно Ртищев привёл её в порядок, но фрагмент очерка, судя по дате публикации, относится к 1896 году, и Коста Леванович прямо называет дачу Ртищевой, не используя никаких иносказаний. Что касается выборки льда купцом Алафузовым, то на карте 1911 года, использованной для проекта это место под номером 90 помечено как дача Алафузова.

В настоящее время Ртищева дача представляет собой очаровательный уголок дикой природы почти в самом сердце нашего города, откуда и сегодня, можно любоваться великолепной панорамой, обозревая Крепостную гору. Семейство черепах придают пруду особое очарование. Однажды, прогуливаясь по берегу, я нашла там огромную и неведомую чудо-рыбу. К сожалению, со мной не было фотоаппарата, а поскольку мои познания в ихтиологии весьма скудны – для меня так и осталось загадкой, как подобное удивительное создание могло обитать в таком небольшом пруду.

И ещё, с радостью можно отметить, - здесь нет уже тех отвратительных куч мусора, которыми этот участок пестрел лет 10-15 назад.

Казанцева А.В.

P.S. Николай Анатольевич Охонько – директор Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, историк, в статье «Откуда пошел Ставрополь» напоминает нам, что помимо двухсотлетней истории наш город имеет и большую предысторию, уходящую в седую древность, и об этом свидетельствуют находки археологов:

«У самого подножия крепостной горы с северной стороны, в зоне исторического ядра города на так называемой Ртищевой даче, открыто поселение, которое можно отнести к числу древнейших не только Ставрополья, но и всего Северного Кавказа. Нижние слои его датируются третьим тысячелетием до новой эры, то есть в абсолютном исчислении памятнику более четырех тысяч лет.

Это и были первые жители, оседло обосновавшиеся в наших местах».

И далее он пишет:

«Трудно сказать, к какому народу относили себя те, кто поселился на речке Ташле четыре тысячи лет назад. Современные исследователи включили их в круг так называемой майкопской культуры широко известной в научных кругах. Свое название культура получила от ярких находок, впервые сделанных в прошлом веке на территории города Майкопа. Здесь археологом Н.И. Веселовским в 1897 году был раскопан большой курган, получивший всемирную известность. Под насыпью находилась могила с большим количеством предметов. В большой яме под пологом роскошного балдахина лежал знатный покойник. В загробный мир его сопровождали две насильственно умерщвленные женщины. Одежда погребенного была буквально усыпана золотыми бляшками с изображениями львов и быков, золотыми кольцами, бусами из золота, серебра, бирюзы, лазурита, сердолика. Рядом многочисленные серебряные и золотые сосуды, миски, глиняные горшки, стрелы с кремневыми наконечниками, медные и каменные топоры, другие вещи. На одном из сосудов чеканкой нанесено изображение горной панорамы с двумя вершинами (Эльбрус?) и стекающими с той реками. Многие из найденных вещей имеют большую близость с искусством Переднего Востока и говорит о прочных связях с этим регионом. Большой друг музея, ученый-зоолог, нумизмат С.К. Даль, проживавший на улице Гоголя, часто совершал прогулки в район ставропольского детприемника. Его внимание привлекли черепки валявшиеся на расположенных рядом огородах. Известно, что до революции здесь была дача ставропольского помещика Ртищева. Собрав черепки, С.К. Даль принес и сдал их в музей. Обследовав указанное место, археологи сделали заключение о наличии здесь древнего поселения. Но даже они не могли предположить его возраст. Нужны были раскопки. Случай представился в 1981 году, когда на этом месте решено было возводить учебно-тренировочную базу спортивного общества «Динамо». По закону, прежде чем начать строительство, необходимо произвести научные изыскания. Таким образом и были открыты древнейшие следы поселений на территории Ставрополя».

Источник: Штайн К. Э., Петренко Д. И., Ходус В П. Ставрополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет [печатный текст] / под ред. В. А. Шаповалова, К. Э. Штайн, Д. И. Петренко, В. П. Ходус, - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2007 . - С. 906-907

Если же вернуться из совсем древних времен поближе к нашему веку, то думаю, что между «казённой дачей», не раз упомянутой в «Губернаторе» Ильи Дмитриевича Сургучёва (1881-1956) и Ртищевой дачей можно поставить знак равенства. Предлагаю вниманию несколько фрагментов из повести:

«Раздался высокий свисток, и из-за стен кладбища, рассекая темноту тремя неподвижными, неморгающими глазами, вывернул почтовый поезд и, казалось, поплыл по глубокой, черной долине. Когда около Череповского бассейна он повернул направо, по направлению к казенной даче, и в последний раз, как зверь хвостом, мелькнув, скрылся на крутом повороте цветной фонарик, Свирин тихо сказал:

— Нашел…

….Снова, уже из-за дачи, вывернул поезд и тянулся, все дальше и дальше уходя от города, вверх, волоча за собой красную маленькую, беспомощную точку фонаря. Когда замолк разговор, то чуть-чуть слышно было в тишине, как стучат то сильно, то тихо покорные колеса

Полотно пересекало казенную дачу; в одном месте образовалось что-то вроде высохшей речки, и на самом дне ее лежали рельсы. На берегах нагорных, высоких росли густые кустарники, дикие розы и еще какие-то белые остро пахнущие цветы.

Ярнов ложился в высокую зеленую траву, смотрел в небо, на Северный венец, и думал, что можно было бы притащить сюда губернатора, если бы у него не болело сердце и он сумел бы одолеть спуск от бассейна. Ему нравилось бывать у старика. Оттого, что к нему приезжала Соня, он делался хорошим и казался родным.

В десять часов, сотрясая гулкую землю, пролетал почтовый поезд, и можно было на секунду увидеть, как при слабом освещении возились в вагонах люди, только что выехавшие в путь: еще не устроились как следует на местах, еще не разместили в нужном порядке багажа. На повороте исчезал красный, немигающий глазок последнего вагона, и шум, в последний раз перед утром потревоживший птиц, постепенно пропадал вдали, у кладбища.

Належавшись на траве, Ярнов как-то раз шел по полотну домой. В душе жили нежные образы, разговаривали звезды, плыл по воздуху ангел и оберегал его от змея и василиска. Все это, как прозрачную воду из чаши, нужно было выплеснуть из души, лишь только почувствуется под ногой первый камень города, — и было жаль, и невольно делались медленными и ленивыми шаги…

…Раздался свисток, взвившийся, как тонкая, легкая струя, очень высоко: казалось, верст на пять.

— Поезд уже на казенной даче, — опять сказал тот же голос. Скоро послышалось тяжелое, отрывистое, утомленное дыхание. С остервенением, как очень голодный зверь к мясу, вылетел из-за поворота паровоз, мелькнули цветные вагоны, еще слитые в одну полосу; что-то зашипело, обдало всех белым теплым паром; перед глазами уже тихо проплывали, разделившись, синие, желтые и зеленые пятна…

…Они выходили вместе и шли вниз, по направлению к железнодорожному полотну, — шли мимо обывательских домиков, по теневой стороне улицы, мимо садов, свешивающихся через деревянные заборы деревьев, мимо открытых окон и низеньких, прорезанных в воротах, калиток. Приходили к бассейну, пили из львиной пасти холодную воду, любовались казенной дачей, высоким нагорным местом, на котором был расположен монастырь, и длинной, ползущей в гору серой дорогой. Садились на камнях развалившейся ограды, молчали, и только Свирин иногда говорил:

— Лес-то, а? Как волосы земли! Кудрявый. Прохладный.

Было пустынно, тихо; далеко, на горе, остался город…».

Помимо этого, как выше уже упомянуто, в этом месте бывал Коста Хетагуров.

Интересный видеосюжет с участием Веры Геннадьевны Данилевич, зав. отделом природы Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, кандидата биологических наук дополнит информацию о Ртищевой даче: https://stavropolye.tv/news/141231

Список источников :

- Беликов, Г.А. Ртищева дача / Г.А. Беликов, С.Н. Савенко. – Текст : непосредственный // Облик старого Ставрополя: Исторические очерки в 2 кн. / Г.А. Беликов, С.Н. Савенко. – Пятигорск: СНЕГ, 2007. - С. 426-427.

- Хетагуров, К.Л. Заметки в газете «Северный Кавказ» / К.Л. Хетагуров. – Текст : непосредственный // Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. В. А. Шаповалова, К. Э. Штайн. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. — Т. 2. – С. 731.

- Охонько, Н.А. Откуда пошел Ставрополь / Н.А. Охонько. – Текст : непосредственный // Ставрополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет / под ред. В. А. Шаповалова, К. Э. Штайн, Д. И. Петренко, В. П. Ходус, - Ставрополь : Изд-во СГУ, 2007 . - С. 906-907.

- Сургучёв, И.Д. Губернатор : повесть / И.Д. Сургучев. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1983. – 238 с. – Текст : непосредственный.

- Кувшинский, И. Пребывание Пушкина А.С. в Ставрополе / И. Кувшинский. – Текст : электронный // Сев. Кавказ. – 1899. - №63. – С.3. – URL: http://pushkin-lit.ru/pushkin/public/o-prazdnovanii-stoletiya.htm (дата обращения: 14.06.2022). - Режим доступа : PUSHKIN-LIT.RU.